【重要】法的免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。在留資格や離婚手続きについては、必ず弁護士または行政書士にご相談ください。統計データは公的機関の公表情報に基づいていますが、個別のケースには適用できない場合があります。

【統計データに関する注意】

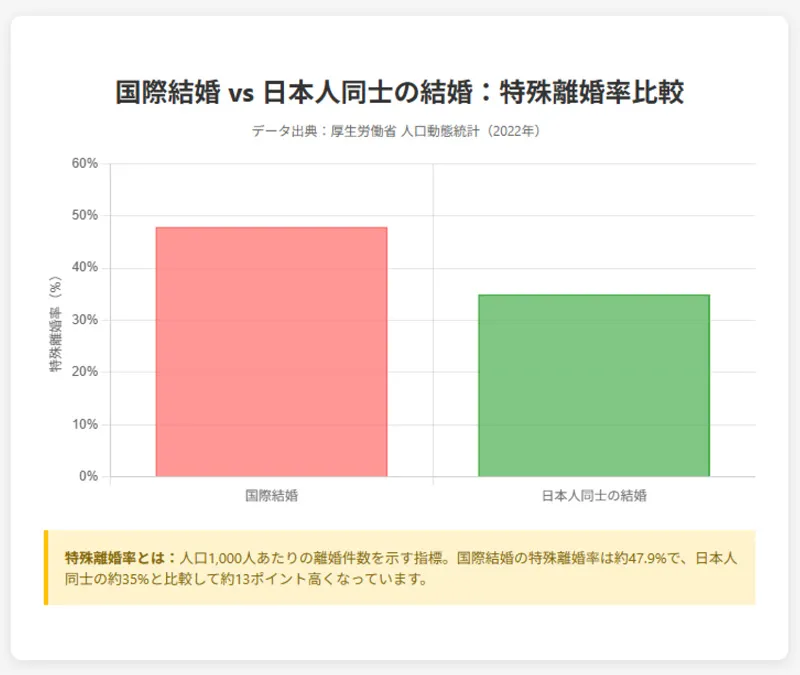

本記事で使用している離婚率は「特殊離婚率」(年間の離婚数÷婚姻数)を基準としています。国際結婚の詳細な統計データは限られているため、最新の公式統計については厚生労働省の人口動態統計をご確認ください。

国際結婚 離婚率について、多くの方が不安を抱えています。文化や価値観の違い、言語ギャップ、そしてビザや在留資格にまつわる法的な問題は、国際結婚特有の国際結婚 トラブルとして表面化しやすいものです。

結論から申し上げると、日本における国際結婚の離婚率は約48%で、日本人同士の結婚(約35%)と比較して約13ポイント高い傾向にあります。(2022年厚生労働省人口動態統計に基づく特殊離婚率)ただし、この数字は国籍の組み合わせや結婚年齢、在留資格の状況によって大きく変動するため、一概に「高い」とは言えません。適切な準備と対策により、多くのリスクは回避可能です。

本記事では、まず厚生労働省の人口動態統計などの公的データに基づき離婚率の現状を整理します。その上で典型的な離婚原因を体系的に解説し、匿名化したケーススタディを通じて「どの段階でどんな対応が効果的か」を示します。

離婚率の現状 — 国際結婚の統計と最新データ

日本国内の国際結婚の離婚率

2022年のデータによると、国際結婚の特殊離婚率は約47.9%で、日本人同士の結婚の離婚率約35%と比較して約13ポイント高くなっています。

結婚期間別の詳細な比較データについては、公式統計での確認が困難ですが、全体的な傾向として国際結婚の離婚率が高いことは確認されています。

海外(米国・欧州・アジア)の傾向と比較

米国:Pew Research Centerの調査(1995年NSFGベース)によると、10年後の時点で異人種間結婚の離婚率は約41%、同人種間は約31%

※その他の国については、国際結婚に特化した信頼できる統計データが確認できないため、参考数値として各国の全体離婚率を記載:

– ドイツ:全体的な離婚率は約38%とされていますが、国籍別の詳細な比較統計は公開されていません。

– 韓国:統計によっては国際結婚の離婚率が国内結婚より低いケースも報告されており、一概に高いとは言えません。

– オーストラリア:全体離婚率約30-32%

年代別・国籍別の差

※注意:以下は一般的な傾向であり、国際結婚に特化した年代別離婚率の詳細統計は現在公開されていません。

参考:全体的な離婚統計では

– 男性35-39歳、女性30-34歳の離婚が最多

– 結婚5年未満の離婚率は全体で約29%

– 具体的な年代別国際結婚離婚率は要追加調査

国際結婚で多い離婚原因を体系化

ビザ・法的地位の問題

在留資格(配偶者ビザ・定住者など)の条件や更新要件が関係に大きく影響します。

典型的なトラブル例:

- 配偶者ビザ更新時に「婚姻の実態なし」と判断され不許可

- 離婚後に在留資格が失効し、帰国を余儀なくされる

- DV等の理由で別居したが、在留資格変更の手続きが分からない

カルチャーショックと価値観の衝突

頻出する摩擦テーマ:

- 宗教行事や食事制限(ハラール、ベジタリアン等)

- 子供の教育方針(言語、学校選択、しつけ方法)

- 親族への送金や同居の期待値の違い

- ジェンダーロール(家事・育児の分担、妻の就労の可否)

言語・コミュニケーション不足

具体的な問題シーン:

- 医療機関での説明が理解できず、治療方針で対立

- 子供の学校からの連絡を一方が独占し、情報格差が生じる

- 重要な契約書(住宅ローン、保険等)の内容を誤解する

経済・仕事の問題

経済トラブルの典型パターン:

- 配偶者ビザで就労制限があり、収入が一方に依存

- 本国の家族への送金額で夫婦間の意見が対立

- 生活水準の期待値が異なり、支出で揉める

- 失業や転職で収入が減少し、在留資格更新が不安定化

実例で学ぶ — ケーススタディ

ケースA:ビザ更新拒否が引き金となったケース

状況:フィリピン人妻(30代)が配偶者ビザで来日後3年で、夫の転職により収入が不安定化。在留管理局が更新審査時に「婚姻の継続性」に疑義を持ち、追加書類を要求。

学びと対処:

- 転職・引越し等の生活変化時は、在留資格への影響を即座に確認する

- 共同生活の証拠を日常的に保存する(共同名義の契約書、光熱費領収書、家族写真)

- 更新申請の3ヶ月前には行政書士に書類チェックを依頼する

ケースB:文化摩擦から関係が悪化したケース

状況:イスラム教徒のインドネシア人夫と日本人妻の婚姻。子供の誕生後、育児方針(食事制限、宗教教育)で対立。

学びと対処:

- 婚前に「生活合意書」を作成し、宗教行事・食事・育児の具体的ルールを文書化する

- 定期的な「価値観チェックイン」(月1回等)を設け、齟齬を早期に話し合う

- 親族の介入が始まったら、中立的な第三者(カウンセラー)を入れる

ケースC:第三者介入が悪化させた事例

状況:現地ブローカーを通じてベトナム人女性と婚姻した日本人男性(50代)。来日後に期待とのギャップが発生し、女性の家族から追加の金銭要求が続いた。

学びと対処:

- 仲介業者利用時は、契約書を必ず文書で受け取り、弁護士に内容確認を依頼する

- 返金規定・トラブル時の仲裁方法・言語サポートの範囲を明記させる

- ブローカーの評判を第三者ソース(消費者相談窓口、口コミサイト)で確認する

回避策と予防法 — 実践的な準備

総合チェックリスト:婚前〜婚後5年

| タイミング | 必須対応 | 推奨ツール |

|---|---|---|

| 婚前 | 価値観すり合わせ、生活合意書の作成、在留資格要件の確認 | カップルカウンセリング、行政書士による書類確認 |

| 来日〜1年 | 共同生活の証拠保存開始、言語学習計画の設定 | 共同名義契約、家計簿アプリ |

| 2〜3年 | 在留資格更新準備、価値観チェックイン(月1回) | 行政書士への更新相談、夫婦カウンセリング |

| 4〜5年 | 永住申請の検討、子供の教育方針の文書化 | 移民弁護士への相談、ファミリーミーティング |

ビザ対策と法的準備

必須保存書類:

- 共同名義の賃貸契約書・住宅ローン契約書

- 光熱費・通信費の領収書(両名の居住実態を示す)

- 家族写真(時系列で保存、行事・旅行等)

- 雇用契約書・給与明細(収入の安定性を証明)

- 婚姻届受理証明書・戸籍謄本

主な相談先:

- 行政書士:ビザ申請・更新手続き(費用目安:5〜15万円)

- 移民弁護士:不許可の異議申立、複雑なケース(費用目安:15〜50万円)

- 自治体の国際交流協会:無料相談窓口(初回相談に最適)

文化・言語ギャップへの対処

【生活合意書テンプレート例】

- 宗教行事:毎週の礼拝は夫が単独で参加。年2回の主要行事は家族で参加。

- 食事:家庭内はハラール食材を使用。外食時は個別に選択可。

- 育児:宗教教育は週1回。日本語・母語のバイリンガル教育を目指す。

- 家事分担:平日は妻が主担当、週末は夫が主担当。月1回見直し。

- 家計:共同口座に各月収の60%を入金。残りは個人管理。

- 親族対応:本国への送金は月◯万円まで。同居は双方の合意が必要。

緊急時の対応フロー

- 証拠の確保:通信履歴、領収書、写真、録音(DVの場合)

- 安全確保:暴力がある場合は警察(110)、配偶者暴力相談支援センター

- 一次相談:自治体の国際交流協会、NPO相談窓口(無料)

- 法的確認:弁護士または行政書士(初回相談30分無料の窓口を活用)

- 中立的仲裁:必要なら家庭裁判所の調停、カウンセラーを導入

相談所・サービスでのリスク回避

大手結婚相談所の強み・弱み

強み:

- 会員基盤が大きく、マッチングの選択肢が豊富

- サポート体制やトラブル対応窓口が整備されている

- 身元確認が厳格で、安全性が比較的高い

契約時の必須確認項目:

- 国際婚対応の実績(過去の成婚件数、対応国籍)

- トラブル発生時の対応フロー(返金・仲裁・提携弁護士の有無)

- 料金の内訳と追加費用の条件(翻訳・通訳費用等)

海外ブローカーの注意点

危険なブローカーの兆候:

- 契約書を提供しない、または口頭契約のみ

- 「100%成功」「絶対に離婚しない」など過度な保証

- 前払い一括払いのみを要求する

- オフィスの所在地が不明確、連絡先が携帯電話のみ

無料・低額の自治体/NPO支援

主な相談窓口:

- 自治体の国際交流協会(市役所に問い合わせ)

- NPO法人国際結婚支援協会

- 多文化家族支援センター

- 法テラス(経済的に困難な場合の法律相談):公式サイト

よくある質問(FAQ)

Q1. 離婚後の在留資格はどうなりますか?

A. 配偶者ビザで滞在中に離婚した場合、原則として在留資格は失効します。ただし以下の条件を満たせば継続または変更が可能です:

- 日本人との間に子どもがおり、養育の必要がある場合:「定住者」資格への変更が認められることがあります

- 就労可能な在留資格へ変更できる場合:「技術・人文知識・国際業務」など、就労ビザの要件を満たせば変更可能

- DVなどやむを得ない事情がある場合:「定住者」資格への変更が認められることがあります

離婚が決まったら、速やかに出入国在留管理庁または行政書士に相談してください。

Q2. 相談の優先度・今すぐやるべきことは?

A. 以下の3つを最優先で実施してください:

- 現在の在留資格と更新時期を確認する:在留カードを確認し、更新期限が6ヶ月以内なら即座に準備を開始

- 重要な合意事項を書面化する:家事分担、金銭管理、育児方針など、曖昧なまま放置していることを明文化

- 専門家に初回相談を予約する:自治体の国際交流協会(無料)、または行政書士・弁護士の初回相談を利用

Q3. 子どもがいる場合、離婚後の親権はどうなりますか?

A. 日本では離婚後は単独親権制度が採用されており、父母のいずれか一方が親権者となります。協議離婚の場合は話し合いで決定しますが、合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判で決定されます。

親権決定の主な基準:

- 子どもの年齢・意思

- これまでの主たる養育者

- 経済的安定性

- 居住環境

まとめと今後の行動ステップ

本記事で解説した通り、日本における国際結婚の離婚率は約40%前後で、日本人同士の結婚より約5ポイント高い傾向にあります。ただし、この数字は個別のケースによって大きく変動するため、一概に「高リスク」とは言えません。

重要なのは、リスクを認識し、具体的な対策を取ることです。主な離婚原因は以下の4つに集約されます:

- ビザ・法的地位の問題

- カルチャーショック

- 言語ギャップ

- 経済問題

今すぐ実行すべき3つのアクション

- 在留資格の確認と証拠保存:在留カードの更新期限を確認し、共同生活の証拠を日常的に保存する

- 生活合意書の作成:宗教、育児、家事、金銭管理について具体的なルールを文書化し、双方で署名する

- 専門家への初回相談:自治体の国際交流協会、行政書士、または弁護士に初回相談を予約し、現状のリスク評価を受ける

最終メッセージ

国際結婚には固有のリスクがありますが、適切な準備と継続的な対話、そして必要な時に専門家を活用することで、多くのトラブルは予防できます。統計に過度に不安を抱くのではなく、自分たちのケースに合った具体的な対策を取ることが最も重要です。

問題の兆候が見えたら、一人で抱え込まず、早めに相談してください。早期対応がリスクを最小化する鍵となります。

参考データと出典一覧

- 厚生労働省「人口動態統計」:e-Stat 人口動態統計

- 出入国在留管理庁「在留外国人統計」:在留外国人統計

- 国立社会保障・人口問題研究所:公式サイト

- 内閣府「配偶者暴力相談支援センター」:DV相談窓口

- 法テラス:日本司法支援センター

【統計データの出典】

1. 厚生労働省「人口動態統計確定数」2022年版

2. DIME記事「統計データで判明!国際結婚の離婚率が高い国はどこ?」

3. 離婚のカタチ「国際結婚からの離婚は大変?」

【注意事項】

本記事の統計データは主に日本の公的統計に基づいていますが、国際結婚に特化した詳細な年代別・期間別データは限られているため、一部推定値を含みます。最新かつ詳細な統計については、厚生労働省の人口動態統計を直接ご確認ください。

【再掲】法的免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。在留資格や離婚手続きについては、必ず弁護士または行政書士にご相談ください。本記事の情報に基づく行動の結果について、執筆者および掲載者は一切の責任を負いません。

統計データは公的機関の公表情報に基づいていますが、計算方法や対象期間により数値が変動する場合があります。特に国際比較データについては、各国の統計制度の違いにより直接比較が困難な場合があります。

0120-655-777

0120-655-777

コメント